Le fondement : saint Pierre, premier pape

Selon la tradition catholique, l’histoire des papes commence avec saint Pierre, l’un des douze apôtres du Christ. Jésus lui confie la mission de "paître ses brebis" (Jean 21, 15-17) et lui déclare : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église » (Matthieu 16, 18). Pierre devient ainsi le premier évêque de Rome et le chef visible de l’Église. Il meurt martyr vers l’an 64 à Rome, crucifié la tête en bas sur la colline du Vatican. Son tombeau se trouve sous la basilique Saint-Pierre.

Les papes des premiers siècles (Ier - IVe siècle) : des martyrs aux défenseurs de la foi

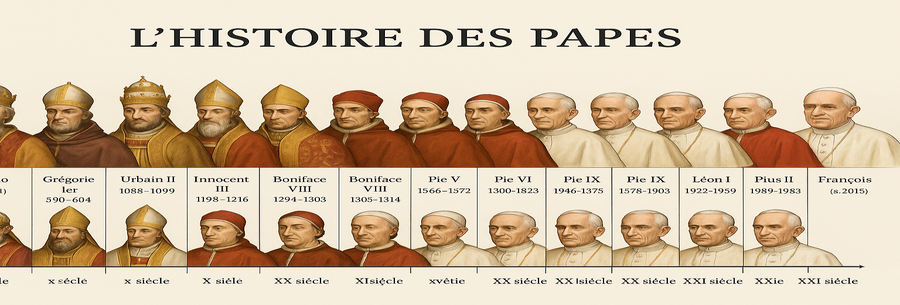

Après Pierre, les premiers papes comme Lin, Clément Ier, Sixte Ier ou Pie Ier (mort vers 155) poursuivent son œuvre dans un contexte de persécutions. Nombreux sont ceux qui meurent martyrs pour leur foi. Ils veillent à la transmission fidèle de l’Évangile et à l’unité de l’Église face aux premières hérésies.

Parmi eux, saint Clément Ier (pape de 88 à 97), auteur d’une lettre importante à l’Église de Corinthe, incarne une autorité déjà reconnue de Rome. Saint Victor Ier (vers 189-199) est le premier pape africain et tente d’unifier la date de Pâques.

Avec l’empereur Constantin et l’édit de Milan (313), le christianisme devient une religion tolérée, puis favorisée. Le pape Sylvestre Ier (314-335) est alors au cœur d’un tournant historique, bien qu’il ne participe pas lui-même au concile de Nicée (325), qui définit la divinité du Christ face à l’arianisme.

L’âge des grands docteurs et la chute de Rome (Ve - VIIIe siècle)

Le pape Léon Ier, dit Léon le Grand (440-461), marque fortement cette époque. Il affirme le primat de l’évêque de Rome sur les autres Églises, défend la foi catholique contre les hérésies, et rencontre Attila pour le dissuader d’attaquer Rome.

Le pape Grégoire Ier, dit Grégoire le Grand (590-604), est un autre géant spirituel. Ancien préfet de Rome devenu moine, il réforme la liturgie (chant grégorien), organise les missions (notamment en Angleterre avec saint Augustin de Cantorbéry), et se fait le « serviteur des serviteurs de Dieu ».

Dans un Occident en pleine décomposition politique, les papes deviennent aussi des figures de stabilité. Ils sont parfois en conflit avec l’Empire byzantin, surtout autour du monothélisme, jusqu’à ce que la papauté s’émancipe de l’influence impériale.

Le Moyen Âge et l’affirmation du pouvoir pontifical (IXe - XIIIe siècle)

L’époque carolingienne voit une alliance croissante entre la papauté et les rois francs. En 800, le pape Léon III couronne Charlemagne empereur, établissant le Saint-Empire romain germanique.

Mais le Xe siècle, souvent appelé "siècle de fer", voit des papes soumis à l’influence de puissantes familles romaines. La réforme grégorienne, menée par le pape Grégoire VII (1073-1085), réaffirme l’indépendance de l’Église et le célibat des prêtres. Il s’oppose farouchement à l’empereur Henri IV dans la querelle des Investitures.

Le pape Urbain II (1088-1099) prêche la première croisade au concile de Clermont en 1095. Les papes suivants jouent un rôle central dans la chrétienté médiévale, parfois plus spirituel (Innocent III, 1198-1216, qui convoque le IVe concile du Latran), parfois très politique (Boniface VIII, 1294-1303).

La crise de l’Église : Avignon et le Grand Schisme (XIVe - XVe siècle)

De 1309 à 1377, les papes résident à Avignon, en France, sous influence des rois français. C’est la "captivité babylonienne" de la papauté. Le retour à Rome par Grégoire XI en 1377 ne met pas fin à la crise, car l’élection de deux, puis trois papes rivaux provoque un schisme qui divise la chrétienté.

Le concile de Constance (1414-1418) met fin au schisme en élisant Martin V comme seul pape légitime.

Renaissance et réformes (XVe - XVIe siècle)

Les papes de la Renaissance comme Nicolas V, Jules II ou Léon X sont souvent de grands mécènes, soutenant les arts et la construction de la basilique Saint-Pierre. Mais ils sont aussi critiqués pour leur vie mondaine.

Luther publie ses 95 thèses en 1517. Le pape Léon X condamne la Réforme protestante, mais trop tard. Le concile de Trente (1545-1563), sous Paul III, Jules III et Pie IV, réforme en profondeur l’Église : formation des prêtres, liturgie, catéchisme, etc.

Saint Pie V (1566-1572) applique ces réformes avec rigueur et institue la fête de Notre-Dame du Rosaire après la victoire de Lépante (1571).

L’Église face aux temps modernes (XVIIe - XIXe siècle)

Dans un monde de plus en plus sécularisé, les papes doivent affirmer leur autorité spirituelle tout en perdant leur pouvoir temporel. Pie VI et Pie VII sont confrontés à la Révolution française et à Napoléon. Ce dernier fait même emprisonner le pape.

En 1870, le concile Vatican I (sous Pie IX) définit le dogme de l’infaillibilité pontificale. Cette même année, Rome est annexée au royaume d’Italie, et le pape perd les États pontificaux.

Léon XIII (1878-1903) est un grand intellectuel et rédige l’encyclique Rerum Novarum, fondant la doctrine sociale de l’Église.

Le XXe siècle : crises, conciles et ouverture au monde

Pie XI et Pie XII sont confrontés aux totalitarismes. Pie XII (1939-1958), pape durant la Seconde Guerre mondiale, reste une figure controversée pour son silence apparent sur la Shoah, bien que des études soulignent ses actions discrètes.

Jean XXIII (1958-1963) convoque le concile Vatican II (1962-1965), un tournant majeur : réforme de la liturgie, ouverture au dialogue œcuménique, accent mis sur l’Église comme "peuple de Dieu".

Paul VI, Jean-Paul Ier (33 jours de pontificat) et surtout Jean-Paul II (1978-2005) poursuivent cette œuvre. Jean-Paul II, premier pape non italien depuis des siècles, marque l’histoire par sa lutte contre le communisme, ses nombreux voyages et sa profonde spiritualité.

Le XXIe siècle : continuité et défis contemporains

Benoît XVI (2005-2013), théologien allemand, renonce au pontificat en 2013, un événement inédit depuis le Moyen Âge. François, élu en 2013, devient le premier pape jésuite, le premier d’Amérique latine et choisit le nom du "pauvre d’Assise".

Son pontificat est marqué par une volonté de réforme de la Curie, une attention aux pauvres et à l’environnement (encyclique Laudato si'), et des efforts pour la synodalité, c’est-à-dire une Église plus à l’écoute du peuple de Dieu.

L’histoire des papes est une fresque vivante, longue de deux mille ans, mêlant grandeur spirituelle, conflits humains, réformes et fidélité. Chaque pape, avec ses forces et ses limites, est porteur de la mission confiée à Pierre : garder l’unité de la foi et conduire l’Église au Christ. Au-delà des controverses, la papauté reste un pilier central de l’Église catholique, garant de sa mémoire, de sa foi et de son espérance dans l’histoire.