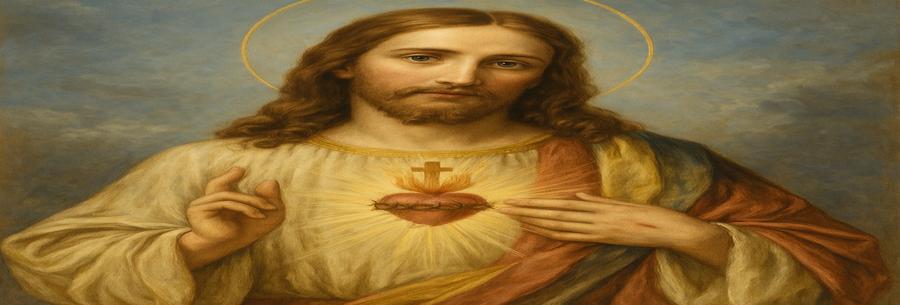

La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus est l’un des courants spirituels les plus riches et les plus féconds de l’histoire de l’Église catholique. Elle puise ses racines dans la Révélation elle-même, trouve son développement au fil des siècles dans les textes mystiques, les visions de saints et la prière de l’Église, et s’épanouit aujourd’hui dans une spiritualité vivante centrée sur l’amour miséricordieux du Christ. Cette dévotion n’est pas une simple tradition populaire : elle est une réponse à l’appel brûlant du Cœur de Jésus, qui veut rejoindre chaque être humain et le transformer.

Fondements bibliques et théologiques

Dès les Évangiles, le cœur de Jésus apparaît comme le lieu profond de son amour. Il pleure sur Jérusalem, est ému de compassion pour les foules, accueille les pécheurs et pardonne sans mesure. Mais c’est surtout au moment de sa Passion que ce cœur s’ouvre littéralement, transpercé par la lance d’un soldat romain : « Un des soldats, de sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l’eau » (Jean 19,34). Ce passage, chargé de symbolisme, sera médité par les Pères de l’Église comme le signe de l’ouverture du cœur du Christ, d’où naissent les sacrements et l’Église elle-même. Saint Augustin, saint Jean Chrysostome ou saint Bernard évoquent ce cœur comme source de vie et d’amour.

La théologie médiévale s’enrichit de cette intuition. Saint Bonaventure et saint Thomas d’Aquin, entre autres, parlent du cœur de Jésus comme centre de son être, siège de son amour divin et humain. Mais la dévotion au Sacré-Cœur, en tant que telle, prendra forme progressivement, portée par la prière affective et la contemplation mystique.

Les précurseurs : une lente maturation

Dès les XIe et XIIe siècles, certains mystiques commencent à se concentrer sur le cœur du Christ dans leur prière. Sainte Gertrude d’Helfta (1256-1302), bénédictine allemande, reçoit des visions dans lesquelles Jésus lui montre son cœur comme un sanctuaire d’amour. Elle en parle avec une tendresse nouvelle, comme d’un refuge intime et brûlant. Sa consœur sainte Mechtilde de Hackeborn exprime aussi cette même sensibilité dans ses écrits.

Au XVIIe siècle, en pleine époque baroque marquée par les contrastes entre jansénisme rigoriste et spiritualité affective, cette dévotion trouve une expression plus structurée avec saint Jean Eudes. Ce prêtre français (1601-1680) est le premier à promouvoir une liturgie en l’honneur du Cœur de Jésus (et aussi du Cœur de Marie), convaincu que la dévotion aux sentiments intérieurs du Christ est une source de conversion et d’union à Dieu. Il compose des offices, écrit un traité spirituel et célèbre la première fête liturgique du Sacré-Cœur en 1672, bien avant qu’elle ne soit officiellement reconnue par Rome.

Les apparitions à sainte Marguerite-Marie Alacoque

L’événement décisif qui donne à cette dévotion sa forme définitive a lieu à Paray-le-Monial, en Bourgogne, où une religieuse visitandine, Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690), reçoit entre 1673 et 1675 plusieurs apparitions du Christ. Jésus lui montre son Cœur enflammé d’amour pour l’humanité, mais aussi blessé par l’ingratitude et l’indifférence des hommes, en particulier de ceux qui lui sont consacrés.

Parmi les messages confiés, plusieurs demandes marquent profondément la spiritualité catholique :

La consécration personnelle et communautaire au Sacré-Cœur.

L’établissement d’une fête liturgique spécifique le vendredi après l’octave de la Fête-Dieu (aujourd’hui le 3e vendredi après la Pentecôte).

La pratique des neufs premiers vendredis du mois avec confession, messe et communion en réparation.

L’Heure Sainte du jeudi soir, en union avec l’agonie du Christ à Gethsémani.

Marguerite-Marie, soutenue par son confesseur saint Claude La Colombière, fait connaître ces révélations malgré des résistances. Elle meurt dans l’oubli, mais ses écrits et la ferveur populaire feront croître cette dévotion.

Reconnaissance par l’Église et diffusion mondiale

En 1765, le pape Clément XIII autorise la célébration liturgique du Sacré-Cœur en France. Un siècle plus tard, le pape Pie IX l’étend à toute l’Église. C’est Léon XIII qui marque un tournant, en consacrant solennellement le genre humain au Sacré-Cœur en 1899, suivant la demande du bienheureux jésuite R.P. Ramière et de la mystique italienne Marie du Divin Cœur.

Au fil des XIXe et XXe siècles, la dévotion se répand dans le monde entier. Des églises, des sanctuaires, des paroisses et des ordres religieux se placent sous ce patronage. Le Sacré-Cœur devient un emblème spirituel, mais aussi politique dans certains contextes (comme en France après la Commune, avec la construction du Sacré-Cœur de Montmartre). Des mouvements apostoliques, comme l’Apostolat de la Prière, œuvrent à sa diffusion dans les familles, les écoles, les missions.

Un message pour notre temps

Aujourd’hui encore, la dévotion au Sacré-Cœur reste d’une grande actualité. Elle n’est pas une simple piété ancienne ou sentimentale. Elle rappelle que Dieu a un cœur, un cœur blessé par notre indifférence mais toujours ouvert pour nous accueillir. Elle invite à la miséricorde, à la réparation, à la confiance. Elle propose une spiritualité centrée sur l’amour de Jésus-Christ, qui s’est fait vulnérable pour nous sauver.

Le pape François, dans la ligne de ses prédécesseurs, continue de mettre en lumière cette source de miséricorde qu’est le Cœur du Christ. Dans un monde blessé, fracturé, saturé de bruit et de peur, le Sacré-Cœur nous rappelle que le centre de la foi chrétienne n’est pas une idée, mais une personne aimante. Et cette personne nous attend, le cœur ouvert.